|

第57話

北里柴三郎博士の独創性とヒラメキ

|

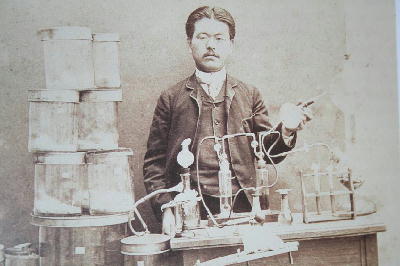

ドイツ・ベルリン市のローベルト・コッホ研究所に留学中の北里柴三郎 破傷風菌の純粋培養に成功した実験器具を前にしての写真

左手に持っているのが「亀の甲シャーレ」、本文を参照してください

「主な対象読者」 「主な対象読者」

中学生くらいの生徒さんから子育て真っただ中のお母さん、さらに企業戦士としてのお父さんまでの幅広い年齢層を対象と考えての話題提供です。

国際的な大細菌学者の北里柴三郎博士であっても研究の過程で難しい問題に直面することは珍しくありませんでした。そんなときにあることがヒラメキ、そのヒラメキが難問を解決するキッカケとなり、大発見へと導かれた事例を紹介しました。

参考になればと願っています。

本 文 目 次

著者 田口文章

第57話 北里柴三郎博士の独創性とヒラメキ

1.最初に与えられた研究課題

北里柴三郎は、細菌学を学ぶために世界の細菌学者ローベルト・コッホのベルリンの研究所に日本政府から派遣されました。最初にコッホから与えられた研究は、「チフス菌とコレラ菌の化学物質と物理的要因に対する抵抗性について」でありました(北里柴三郎博士の秘話に掲載してある「北里柴三郎先生のユーモア」を参照してください)。

ベルリン市にある

ローベルト・コッホ博士の象

極東の地よりはるばるやってきた北里柴三郎(数々の大発見をする以前のことを記述するので、本文では以後「北里」の表現を使わせて貰います)にとっては、一見地味に思える研究課題であっても、夢にまで描いていた好機到来(こうきとうらい)ですから、寝食(しんしょく)を忘れて没頭するに値する研究でありました。並みの研究者には実行不可能と思われるようなち密な実験計画をたて、それを実行したのです。

その次の貰った研究は、家畜の伝染病として酪農家(らくのうか)には大変に恐れられていた炭疽病(たんそびょう)という病気の原因菌である炭疽菌(たんそきん)に汚染された牧場の土壌についての研究で、地表からどのくらいの深さまで炭疽菌が生息(生育・増殖)できるかを調べることでありました。

この研究を徹底的に実行した結果、地表の土壌には多くの種類の細菌が生息していること、地表から掘り進んでいくと段々と細菌の種類も数も少なくなること、土壌のサンプルを加熱すると芽胞(がほう、耐久性細胞のこと)を作らない細菌を殺すことができることなどを知りえたのでした。これらの研究から得られた結果は、その後の北里の研究に大いに役立つのでした。

2.大発見に導いたヒラメキの一例

新しい研究は、それまでに誰もが経験していない未踏の地に分け入るのと似ています。そのため道が行き止まりになったり、または左か右かの選択に困ったりすることは珍しいことではありません。どうして良いのか判らないで考え込んでいると、「ふと、そうだ少し高いところに登って、周りの様子をながめてみよう」と思うことがあるかもしれません。本当に困っていると、なにかを思いつくのです、それを難しく表現すると「ヒラメイタ」と言うのだと思います。「ヒラメキ」が必要なのです。北里が問題に直面した時、どのようなヒラメキがあったのかを紹介します。

1)研究課題の選択 〜ウソも方便?〜

ローベルト・コッホと同じく世界トップの大科学者であるゲッチンゲン大学のフリューゲ教授は、破傷風菌は雑菌といっしょでないと増殖させることはできない、このような状況を共生培養(きょうせいばいよう)と言うと発表していました。

世界一の大細菌学者であるフリューゲ教授の考えに疑問を感じた北里は、コッホ研究所での抄読会(専門家たちの勉強会)で「フリューゲ教授の共生培養説は間違いである」と思うとの考えを発表しました。抄読会に参加していたコッホの高弟たちは、「天下のフリューゲ教授が言うのだから、間違いないよ」と言わんばかりに、冷たい目で北里を見下していました。ところが弟子たちと違ってコッホ所長だけは「そのように本当に信じるのであれば、考えてないで実験で証明したら良い」と北里を励ましたのでした。

私個人の考えですが、北里のこのフリューゲ教授の共生説は間違いであるとの恐れを知らない大胆な発言は、コッホ所長および研究所の先輩たちへの作為的な挑発行為にちかいものであったような印象を受けました、結果として北里のねらい通りに「新しい研究課題を自分で見つけ出し、自分の考えで研究ができる自由を獲得した」ことになったのでした。

この抄読会より2ヶ月あとに、北里は、それまで世界の誰にもできなかった破傷風菌の雑菌との混合でなく「純粋な培養に成功しました」と、コッホ所長に報告したのです。このとき世界の大細菌学者コッホは、北里の非凡(ひぼん)な才能に驚き、北里の能力の素晴らしさを認識したのでした。(北里柴三郎博士の秘話に掲載してあります「セリフのないドラマ 破傷風菌の培養成功の陰で忘れられた大発見」を参照してください)。

2)細菌を加熱したらどうなるの

破傷風患者の「傷ぐちからの膿(うみ)」をベルリンの衛戍(えいじゅ)病院(陸軍病院のふるい呼び名)より貰って、顕微鏡でまず検査して破傷風菌の形態わした物が存在することを確認したあと、寒天平板培地(人工的に作った細菌用の寒天が入っている栄養物)に「破傷風菌を含む膿」を接種しました。しかし、破傷風菌のよう見える特徴のある細菌は、寒天平板上にはなく、雑菌と思われる菌のみが増殖していたのでした。

今度は冷えて固まる直前の寒天培地を試験管に注ぎ、「膿」を混合して試験管を立てたままの状態で培養をしてみました。試験管の口に近い上方には雑菌の増殖が認められたが、破傷風菌と思われる特徴のある細菌は試験管の底の方にのみ発育していたのです。

今度は試験管の底に破傷風菌が発育し上部には雑菌が発育している試験管の培養物を試験管ごと加熱して、寒天を溶かしたあと、そのまま寒天を試験管の中で固まらせ、再び培養をしてみました。その試験管には、破傷風菌の特徴のある細菌のみが試験管の底の方に増殖し、試験管の上部に発育していた雑菌と思える細菌は死滅して、雑菌は増えていませんでした。

細菌の棲み分けとでも思えるこの不思議な現象にであった北里は、「フリューゲ教授の共生説」と「コッホ所長から与えられた土壌細菌の研究」のことが頭をよぎり、ある実験を考えついたのです。

最初の試験結果を確認するための裏実験です、雑菌が混在している患者の膿を寒天培地のなかで加熱し、その寒天を試験管のなかで固まらせて培養をしました。試験管の口の方に発育する細菌は全く認められず、管底にちかいところにのみ破傷風菌が増殖していました。

北里は、これの実験から二つの結論を導き出したのです。

3)破傷風菌は空気を嫌うの

シャーレ内の寒天平板培地に塗抹したのでは破傷風菌は増殖しないで、溶けているまだ熱い寒天培地と共に試験管内で固めた場合には、管底の方にのみ破傷風菌が増殖した現象は、どのように解釈したらよいのでしょうか。

北里は、空気との接触があり表面積の大きな平板上では破傷風菌は増殖せず、空気との接触面が小さく空気が少ない試験管の底の方でのみ破傷風菌は増殖する特徴のある細菌ではないかと思うようになりました。空気とは何を意味するのでしょうか、もし空気中の酸素濃度の高低と破傷風菌の増殖とが関係するとしたら、酸素との関係はどのようにすれば証明できるかを一人で考え込んでいました。

そこで北里の頭にヒラメイタのは、キップの装置を使って水素ガスを作り、その水素ガスで空気を置換すれば、表面積の大きな寒天平板上でも破傷風菌を発育させられるのではないかとの作業仮説(さぎょうかせつ)でした。

丁度そのころコッホ研究所のペトリー博士により二重皿(現在はシャーレと呼ぶ)が発明され、北里も論文でこのペトリーの二重皿は大変便利だと述べています。しかし、ペトリーの二重皿=シャーレは、水素ガスを充たすことが出来ないので、空気(または酸素)を追いだして嫌気性培養には使えないのでした。

そこで、思いついたことは、ペトリーの二重皿の上下を溶かしてくっつけて合体させ、そのガラス容器に水素ガスを通すために首と空気を抜くための尻尾をもつ特殊な形の「亀の甲シャーレ」の創作を思いついたのです。

これが北里による「亀の甲シャーレ」または「北里コルベン」の誕生へとつながりました。亀の甲シャーレを創作し、これを用いて初めて破傷風菌の嫌気性平板培養が可能となった。

キップの装置を用いて水素ガスを作り、創作した亀の甲シャーレを用い、シャーレ内の空気を水素ガスで置換できたことが、結果として破傷風菌の純粋培養の大成功と破傷風菌が酸素を嫌う嫌気性細菌であることの証明へと発展しました。

4)破傷風菌はどこに隠れてしまうの

亀の甲シャーレを用いて培養した破傷風菌を実験動物に注射すると、その培養菌を接種された動物は、破傷風になって確実に死にます。その動物実験で観察される破傷風の症状は、注射したところの近くから出現しはじめ、段々と全身へと広がっていきました。

体の下の方に注射すると、常に後ろ足に強直(こうちょく、硬くなること)と痙攣(けいれん、ふるえること)があらわれ、そのごになって頚部(けいぶ、くびのこと)の筋肉がおかしくなります。これは明らかに神経が侵されることを示しているのです。

ところが解剖してみると不思議なことに脊髄(せきずい)、神経(しんけい)、脾臓(ひぞう)、筋肉(きんにく)などに破傷風菌および破傷風菌の芽胞などは見つからないのです。神経などの材料を動物に接種しても、破傷風を起こさないで元気でいます。これはなんだろう。

北里は、この奇妙な現象がなにを意味するのかを数日間考えこみました。そこでまた新しいヒラメキが頭をよぎったのです。もしかすると破傷風という病気の神経症状は、破傷風菌によるのでなく破傷風菌が作り出す謎の物質Xによるのではないかと考えつきました。

そこで細菌濾過を使って破傷風菌の培養液をろ過して、破傷風菌をのぞいた培養液を動物に注射してみました。その結果は、北里が予測した通りに、破傷風菌を含まない培養液だけで破傷風の症状が現れ、その動物は死んだのです。破傷風菌を培養した液には、破傷風菌とは全く別な症状を誘導する物質が作られることを発見したのです。

破傷風という病気は、破傷風菌が増えることは絶対的に必要なのですが、しかし、増えた破傷風菌が病気を起こすのではなく、増殖した破傷風菌が作る物が病気の原因になることを証明できた大発見でした。この発症原因物質は、いま現在は毒素と呼ばれるタンパク質です。

5)強力な破傷風菌毒素へもなれる?

破傷風菌の培養液をマウスに注射すると、マウスはたちまち神経症状を発症して死んでしまいます。それほどに破傷風菌の毒素は強力なのです。ところが培養液を注射しても死なないで生き残るマウスがときに現れることがあるのです。その生き残ったマウスに致死量(ちしりょう、殺す量)の毒素を含む培養液をもう一度注射しても、そのマウスは元気で生き続けるのです。さてさてまたしても難しい問題があらわれた。北里は、どうしても死なないマウスの原因を突き止めたいと思いました。

そのとき偶然にコカインやモルヒネのような麻薬が示す奇妙な現象を思い出しました。コカインやモルヒネのような麻薬は、何回も繰り返し用いると、段々と麻薬の効きが悪くなり、増量しなくてはならなくなります。この麻薬への慣れの現象は、一体なにに原因するのでしょうか。医者として北里は、この麻薬のなれの現象に興味を持っていたのです。

破傷風の毒素を少量ずつ複数回にわたり注射したマウスは、生きている破傷風菌を接種しても、培養液の毒素を注射しても、そのマウスは破傷風から免れ発症しないのです。しかし、不思議なことに破傷風菌の接種部位から破傷風菌が分離されることから、この慣れの現象は、破傷風菌を注射した部位に破傷風菌を殺す物質ができるためではないと考えました。

そこで生き残ったマウスの血清と生きている破傷風菌を混ぜて、その血清と破傷風菌の混合液を動物に注射してみました。予想に反して生きている菌を接種したにもかかわらず、そのマウスは生き残ったのです。生きている菌の代わりに毒素を用いて毒素と血清と混ぜてマウスに注射してみました。やはりその動物は死にませんでした。

注射されたマウスの血清には、生きている破傷風菌を殺すのではなく、菌が作り出した毒素を破壊する謎の物質Yが作られているからだとの結論に北里は到着しました。 毒素へのなれの現象は、毒素を壊す物質(いま現在は免疫抗体と呼ぶ)ができるからという新事実で説明できるようになったのです。これもまた大発見でありました。

6)免疫血清で破傷風の患者を治す

北里は、破傷風菌を純粋に培養できたとコッホ所長に報告したとき、既に毒素の産生と毒素を破壊する免疫抗体の存在を予見していたようです。次に動物は強力な破傷風菌の毒素になれ、その動物の血清には毒素を破壊する免疫抗体ができることをローベルト・コッホ所長に報告したのです。

報告を聞いていたコッホ所長は、北里に向かってすぐに「免疫血清を用いて破傷風患者の治療を試みる実験」を指示したのです。これは指導者としての適切な指導の典型的な出来事と考えられています。北里は、免疫血清による破傷風の実験的治療へと一直線に突っ走ったのです。その結果、人類未踏の「免疫血清による血清療法の確立」という大発見の金字塔を打ち立てたのでした。

ところが実際に患者を治療するには、一回の注射に約20ミリリットルの免疫血清が必要となり、マウスやモルモットなどで作った血清では足りず、ウマのような大動物を毒素で免疫する必要に迫られました。

マウスとウマでは身体の大きさが数万倍もちがうので、注射する破傷風菌の培養液も数万倍の量が必要となり、実際には注射ができない量になってしまうのです。例えば、大人の男性に500ミリリットルの輸液を注射するとなると、2時間半ほどの時間をかける必要があります。ヒト1人の注射量500ミリリットルは、ウマにすると少なくても5,000ミリリットル(5リットル)に相当します。

そこでウマを実際に免疫するにはどうしたらよいのか、また難問が現れました。ここでもまた新しい発想がヒラメイタのです。

7)破傷風菌液中の毒素を濃縮したい

培養液を細菌濾過器にかけて濾過しても、細菌体は取り除けても、液量はほとんど変化しないのです。細菌も毒素物質もともに通過させない濾過器があれば、培養液の水分だけを取り除き、毒素物質を濃縮できると考えました。そのように「うまい道具(現在では分子ふるいと呼び、分子量の違いから物質をふるい分ける膜)」はないものかと考えたのです。天才は凡人の100年も前に考えつくのです。

ソーセージは、羊腸の外側の膜に肉をつめて、煙でいぶして作った一種の保存食です。このときに使う羊腸の袋に肉を洗った後の赤い液を入れて、しばらくぶら下げていると、羊腸から水分がしたたり落ちてきて、袋内の水分の量は段々と少なくなります。羊腸に残っている赤色の液は、いつまでも赤い色をしているのです。

このように水分(実際はブドウ糖などの分量が小さい物質を含む)は通過するが赤い色素(ヘモグロビンと呼ばれる分子が大きいタンパク質)は通過させない性質を羊腸の膜はもっているので、羊腸膜は「透析膜」と呼ばれる、分子量の大小をふるい分ける道具として使われています。

そこで培養液の毒素成分(タンパク質)を濃縮できればと北里は考えたのです。その時に思いついたのが細菌学の分野で多用されていた「シャンベランの濾過器」を大改良することでした。シャンベランの濾過器(陶土製)は、すぐに目詰まりして濾過できなくなる欠点もあり、さらに毒素のようなタンパク成分は通過してしまうのです。

陶土製筒の代わりに「羊腸袋」を用いることにしました。羊腸袋の濾過面積を大きくするために、細い羊腸を長いまま(一端はしばってある)、大きな三角フラスコのなかに入れました。羊腸袋のなかに濾過したい液体を入れ、自然に水分が透析膜から滴り落ちてくると、透析膜を通過しない巨大分子は透析膜の内部にとどまるので、時間の経過とともに濃縮されるのです。ここに「北里式タンパク濃縮器」が完成し、濃縮した培養液で大動物の免疫も可能となったのです。

日本ではあまり知られていませんが、この「北里式タンパク濃縮器」は、大変なすぐれものでヨーロッパではいま現在も盛んに使われています。自然な条件で濃縮するのでタンパク質が変性しなくてよいと言われています。

右側に立っているのが

「キップの装置」の実物 左側の奥にあるのが

「北里式タンパク濃縮器」 北海道工業大学 学部長・教授

木村主幸先生提供

8)ナス型コルベンを作る

そこで静脈に太い注射針を刺して、連続的に数百ミリリットルでも採血できるように、大きな口のナス型のフラスコを北里は必要性から考案しました。このナス型コルベンの口から直接血液を流し受け、適量になったら、次のビンに代える。血液を受けたナス型コルベンは、そのまま横に放置し、血液が凝固して血餅ができると、自然と血清がにじみ出てくるので、特別に遠心などしなくても、血清を分離することができる非常に便利なガラス製品で、これは必要から生まれた逸品なのです。

3.新規な発明・発見に必要な条件

パン屑とボロ布を箱に入れておくとネズミがわくと長いあいだ信じられていた時代、バイ菌は土から発生するとの考えが依然として根強く残っていたので、フランスの若き科学者ルイ・パストゥールは、「バイ菌と云えどもいかなる生命体も自然に発生する」ことは絶対にないことを証明するための実験を繰り返し実施していました。

しかし、バイ菌が土から発生する考えを否定するため、枯草(かれくさ)をフラスコに入れて充分に沸騰(ふっとう)するまで加熱し、煎じたフラスコ内の「枯草スープ」は無菌で透明な液であるべきなのに、雑菌が繁殖してスープはたちまちにして混濁してしまいました。

この実験の失敗は、土からバイ菌が発生したのではなく、のちに判明することですが、枯草菌(=納豆菌)が耐熱性の芽胞を保有していたことが原因であったのです。

一方、パストールの実験に対しての反対者たちは、加熱により枯草スープが仮に無菌になったとしても、それは加熱により酸素がこわれるから生命体が死滅するのであると反論してきたのです。

過熱で酸素が壊れないことを証明したいが、天才科学者であるパストゥールにしても、どうすればよいのかが分からないでいました。そんなある時、パストゥールの恩師デューマ先生がパストゥールの研究室に現れ、なんでそんなに悩んでいるのかと言い「白鳥の首フラスコ」の原図を描いて見せたのです。

試行錯誤の末に俗に言う白鳥の首フラスコを完成させえたパストールは、自然発生説を否定することができたのでした。(北里柴三郎博士の秘話に掲載してあります「志賀潔の細菌学を作った人々 ルイ・パストゥール」を参照してください)。

北里研究所本館

明治村に移築され医学館として保存されている

ベルリンにあるローベルト・コッホ研究所に似せて作られた

おわりに

北里柴三郎博士の「亀の甲シャーレや北里式タンパク濃縮器」および大科学者ルイ・パストゥール博士の「白鳥の首フラスコ」などの独創的な器具が大発見を導き出したのです。もしあの当時に「亀の甲シャーレ」や「白鳥の首フラスコ」が作れなかったら(または手元になかったら)、大発見はもう少し後になっていたに違いないのです。「分からないやとアキラメ」たのではダメなのです、自分がやらなければとの使命感に燃えた不撓不屈(ふとうふくつ)の精神が大発見には必要なことを示していると思われます。

大発見や大発明にまで到達できなくても、毎日少しずつ目標に向かって前進し、「昨日よりは今日、今日よりは明日」のレベルが高くなっていること、および周りの人たちに役に立っていることを実感できるよう頑張りましょう。そうすることで充実感を感じられることでしょう。

北里柴三郎博士

北里研究所にて

使っている顕微鏡はドイツ製でレンズはライツ社製、左にある黒い半円形の装置は集光機

平成20年8月24日

著作者 田口 文章(ふみあき)

|